A股上市公司员工战略配售:政策、现状及相关情况解析

在当前人才竞争日趋激烈的市场环境下,如何通过创新激励机制实现核心团队稳定与企业价值增长的双向绑定,已成为A股上市公司治理优化的关键议题。员工战略配售作为近年来资本市场改革的重要产物,不仅为企业提供了低成本激励工具,也为员工搭建了财富共享平台,其政策演进与实践效果备受市场关注。

员工战略配售的政策演进历程

2019年科创板试点注册制改革时,首次将员工战略配售机制引入A股市场,这一制度设计打破了传统股权激励的局限性,通过让员工直接参与IPO配售,实现激励与融资的协同推进。此后,创业板于2020年修订上市规则时纳入该机制,北交所2021年开市后亦明确支持,直至2023年沪深主板注册制改革落地,最终形成全市场覆盖的政策框架。这一过程中,监管层多次强调“风险与收益匹配”原则,要求参与配售员工需承诺锁定12个月至36个月,且资金来源需为自有资金,以此平衡激励效果与市场稳定。

从政策文本看,不同板块对参与对象的界定存在细微差异:科创板允许“核心技术人员及业务骨干”参与,创业板则扩大至“董监高及核心员工”,北交所进一步放宽至“符合条件的员工”。这种差异化设计,既体现了对科技创新企业人才结构的适配性,也反映了监管层对小微企业灵活激励需求的包容。

实施现状:数量增长与结构分化并存

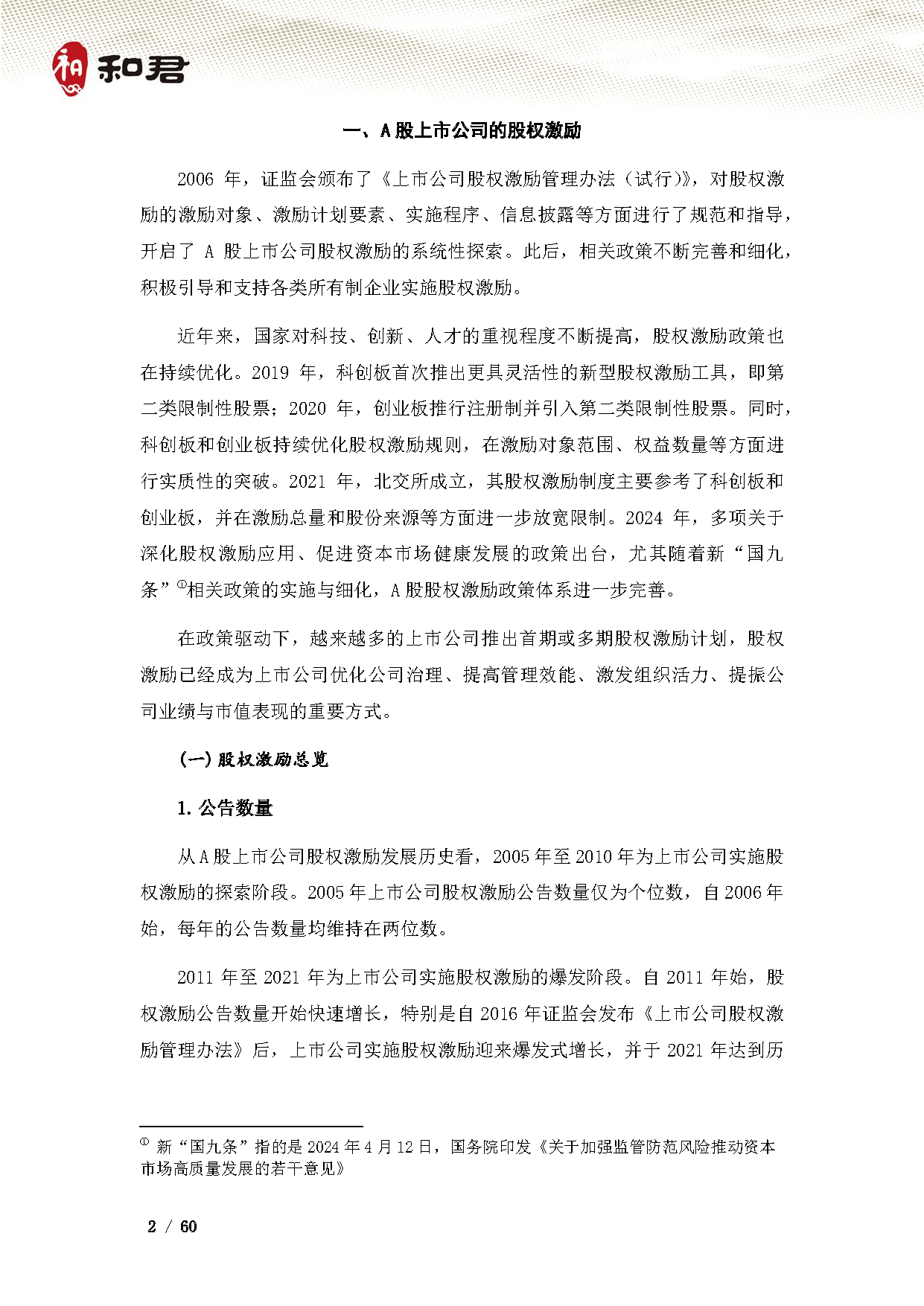

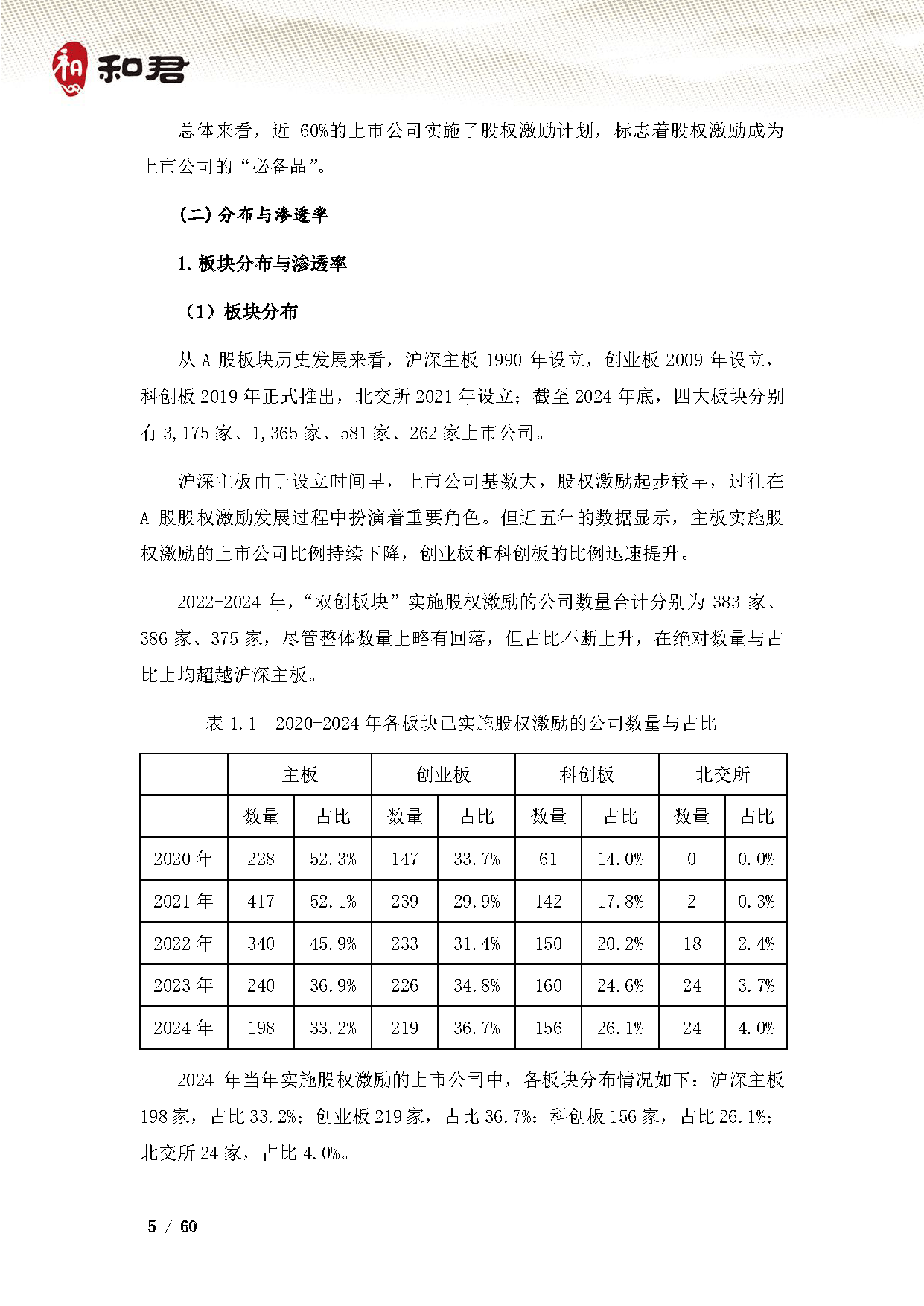

据权威数据统计,2019-2024年实施员工战略配售的A股公司数量从科创板试点期的32家,增长至2024年全市场的217家,渗透率(实施配售公司数/当年IPO公司数)从初期的18.5%提升至35.0%。这一增速远超同期股权激励计划的推出频次,显示企业对该工具的认可度持续提升。

板块分布呈现“双创引领”特征:2024年科创板实施配售的公司占比达42.3%,创业板为38.7%,两者合计贡献全市场近八成案例;沪深主板因传统行业占比较高,渗透率仅为26.5%;北交所虽政策灵活,但受企业规模限制,全年实施案例仅19家。这种差异与板块定位高度相关,创新驱动型企业更倾向通过股份捆绑核心人才。

行业归集:科技制造领域成主力军

从申万一级行业划分看,电子、医药生物、机械设备三大领域2024年实施员工战略配售的公司数量分别为45家、38家、32家,合计占全市场的53.0%。其中,设备企业平均配售比例达8.7%,显著高于医疗器械(6.2%)和消费电子(5.8%),反映重研发行业对核心团队稳定性的更高要求。

值得注意的是,行业内部分化同样明显。医药生物行业中,创新药企的配售比例普遍在7%-10%,而中药企业多选择5%以下;机械设备领域,机器人及自动化企业参与度(渗透率41.5%)远高于工程机械(19.8%)。这种差异本质上是行业生命周期与人才依赖度共同作用的结果。

配售比例:区间集中与个案突破的平衡

现行规则下,员工战略配售数量上限为发行总股本的10%,实践中多数企业选择5%-10%的区间。2024年实施案例中,62.7%的公司配售比例落在该区间,31.3%低于5%,仅6%超过10%(多为科创板硬科技企业)。某材料公司2024年初上市时,以12%的配售比例创下主板记录,其参与员工人均获配市值达86万元,引发市场对“精准激励”模式的热议。

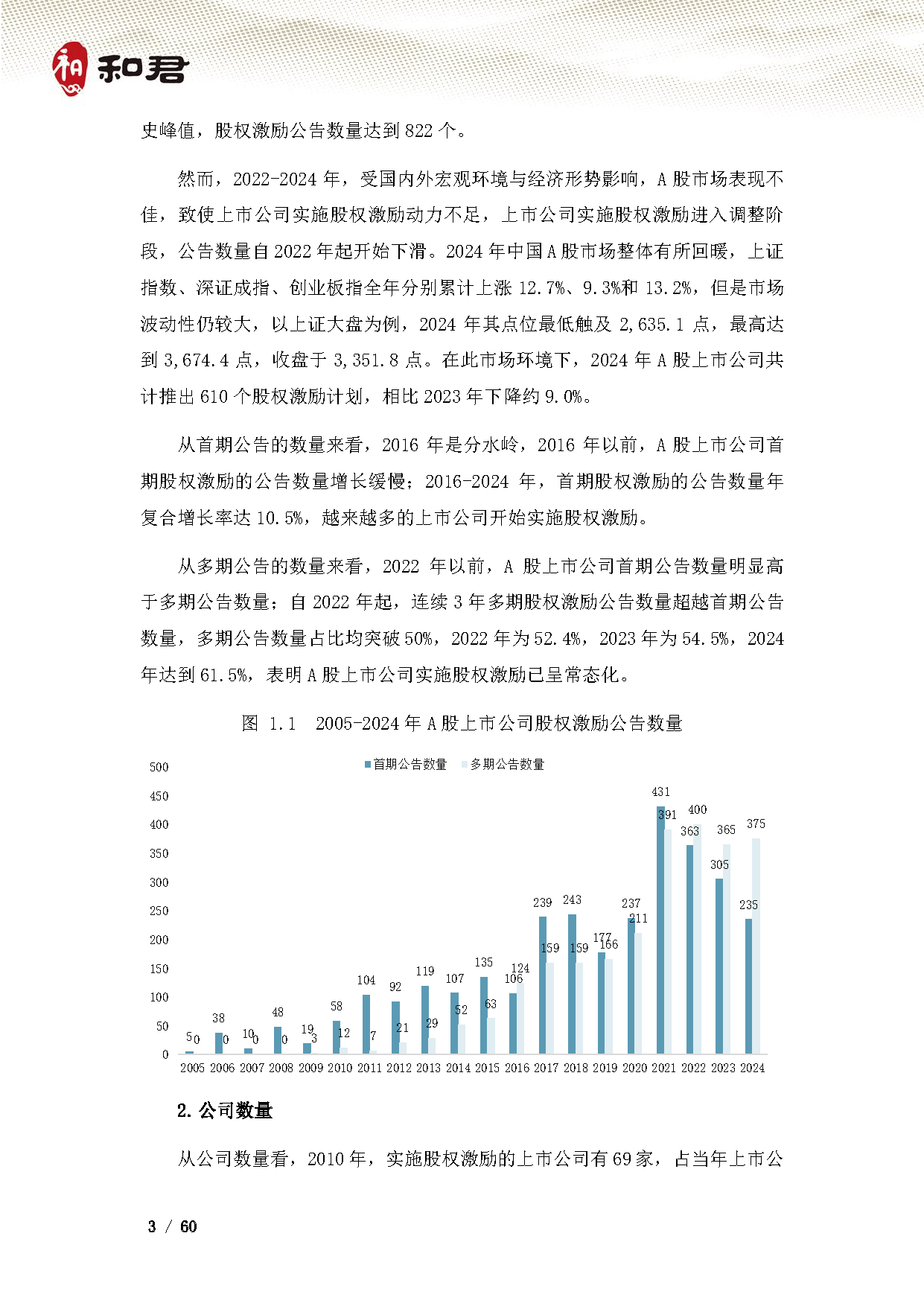

资金规模方面,2024年单家公司员工配售总金额区间为2000万元至3.8亿元,人均出资额从5万元(北交所企业)到45万元(科创板企业)不等。某新能源电池龙头企业通过“分级配售”机制,核心技术团队获配额度为普通员工的3-5倍,既保障激励精准度,又避免平均主义稀释效果。

浮盈表现:预期回落中的结构性机会

相比2021年高位时92.3%的平均浮盈率,2024年底参与者的整体浮盈率已回落至65.8%,其中35家公司出现破发,浮亏幅度集中在10%-25%。但细分看,不同窗口期差异显著:2024年一季度上市的企业因市场反弹,浮盈率达78.5%,而三季度上市的公司受IPO缢价率收窄影响,浮盈率仅54.2%。

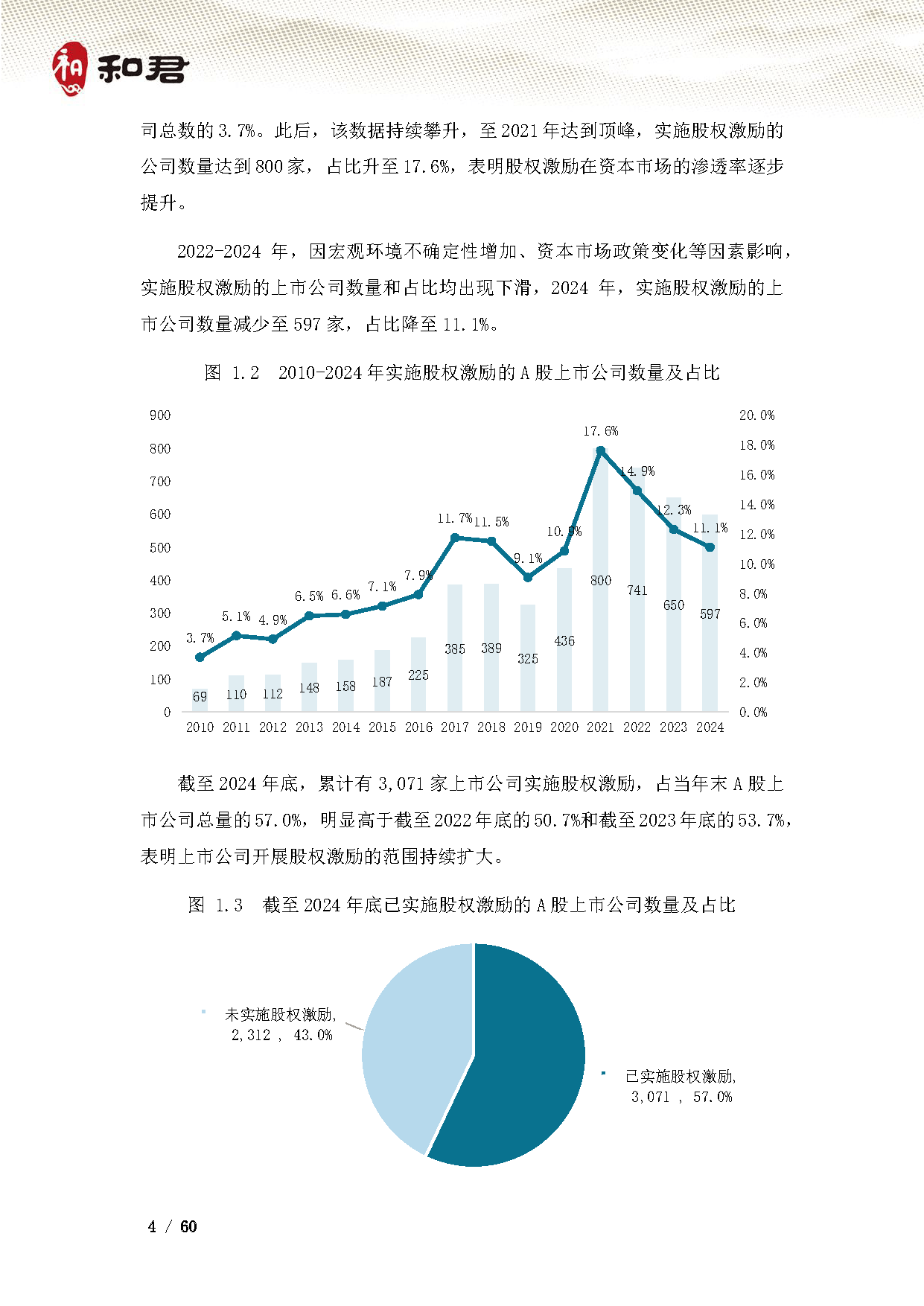

行业层面,国防军工、计算机设备企业的平均浮盈率分别为82.3%、76.5%,处于前列;而商贸零售、文化传媒因市场关注度较低,浮盈率不足40%。这一数据提示企业在设计方案时,需结合行业周期审慎评估预期收益,避免因市场波动影响激励效果。

与股权激励的协同发展趋势

当前,员工战略配售正与传统股权激励形成互补格局。2024年实施复合型激励的公司占比达28.4%,典型模式包括:IPO前通过限制性股票绑定核心团队,上市时以战略配售覆盖骨干员工,上市后定向增发向新聘人才授予期权。这种“全周期激励链”的构建,有效解决了企业不同发展阶段的人才需求。

监管层面,2024年沪深交易所发布的《股权激励与员工持股计划监管指南》明确提出“战略配售与股权激励信息披露需保持一致性”,要求公司在预案中详细说明两者的人员重叠情况与权益总额测算。这种规范化导向,将推动企业从“工具选择”向“系统设计”转变。

在人才驱动企业价值增长的时代背景下,如何结合行业特性、企业发展阶段与员工意愿,动态调整战略配售的比例、定价与锁定期设计,是HR管理者需要持续探索的课题。您认为,在当前市场波动环境下,员工战略配售与股权激励的协同实施,应优先考虑满足企业控股权稳定需求,还是更侧重提升核心团队凝聚力?欢迎在评论区分享观点,并将本文分享给更多HR从业者参考。