徐小平、任正非谈股权结构,股权架构设计意义重大?

股权架构设计对企业长期发展至关重要,它不仅关系到公司控制权归属,还影响团队稳定性与资本运作空间,是HR在组织管理中需关注的核心议题。

创始人控制权保障

创始人作为企业核心,其控制权稳定性直接决定战略连贯性。合理的股权架构应确保创始人在决策中拥有主导地位,通常建议创始人持股比例为合伙人平均持股的2-4倍,例如某科技公司创始人以65%股权带动3位合伙人各15%持股,既保证控制权又兼顾团队激励。通过《公司法》框架内的表决权设计,如AB股模式,使创始人以较少股权掌握关键决策主动权,这对HR制定股权相关薪酬体系具有底层指导意义。

在动态调整中,创始人需预留股权稀释空间。当企业引入外部投资时,HR应协助管理股权变更流程,确保创始人控制权不因融资而过度削弱。某消费品牌在B轮融资中通过“同股不同权”设计,使创始人持股从58%降至42%仍保留决策权,为HR处理股权稀释与员工信心维护提供参考案例。

合伙人股权分配机制

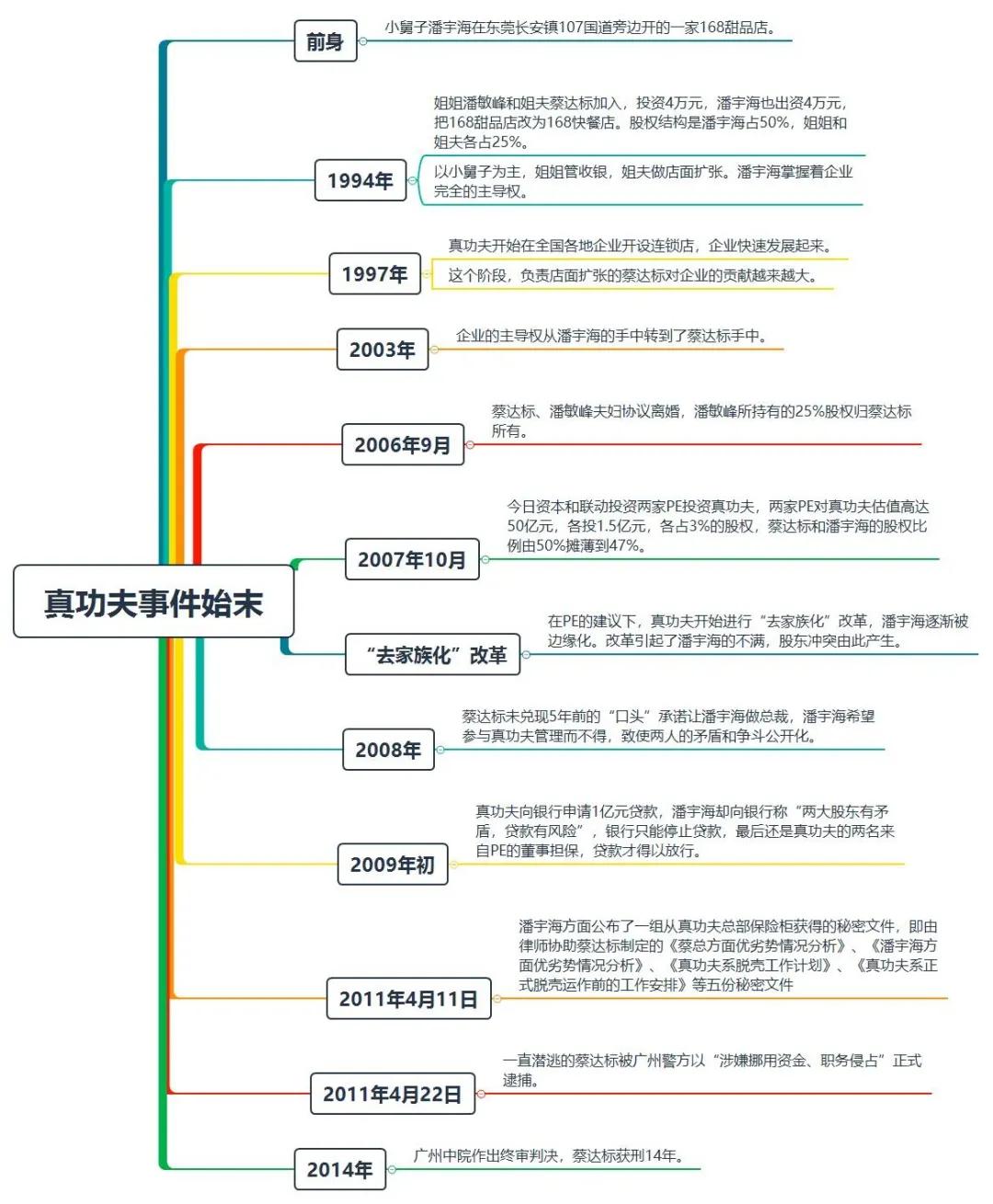

初始合伙人股权分配需避免平均化陷阱。真功夫案例中50:50的股权结构导致后期内斗,警示企业在创业初期就应明确合伙人权责与股权比例,HR可协助制定基于角色重要性的分配方案,如技术合伙人因核心专利贡献获得高于市场岗位的股权配额。同时签订股权成熟协议,明确4年成熟期与离职回购条款,沈阳某软件开发公司据此避免了早期合伙人退出带来的股权纠纷。

预留新合伙人引入通道是持续优化团队的关键。HR应参与预留股权池规划,通常在初次分配后同比例稀释10%-15%作为机动额度,北京某制造业企业利用此机制成功吸纳供应链专家,通过股权配比调整完成团队核心能力升级,这要求HR建立动态股权调整的台账管理系统。

核心员工股权激励规划

股权激励是保留核心人才的重要工具,需科学设定激励额度与行权条件。按行业惯例,HR应主导预留10%-25%股权作为激励池,根据岗位职级与绩效贡献差异化分配,如互联网企业对P8级工程师授予价值50万元的期权,分3年行权兑现。某快消企业通过“绩效分级+股权兑付”联动机制,使核心销售团队留存率提升28%,验证了激励设计的有效性。

激励股权的流动性管理需提前布局。HR需制定明确的退出条款,规定员工离职时未行权部分由公司回购,已行权部分设置锁定期,上海某生物医药公司据此处理研发骨干离职事件,既维护股权稳定又保障员工劳动权益,体现了人力资源管理与法务合规的协同。

投资人权益平衡设计

理解投资人诉求是高效引入资本的前提。优先清算权与优先认购权作为投资行业惯例,HR在参与融资谈判时需协助厘清条款细节,深圳某新能源企业在A轮融资中,通过HR主导的薪酬包测算,将投资人要求的8%年化回报转化为阶梯式股权兑现条件,实现风险共担。同时建立投资人关系管理表,跟踪股权变更对公司治理结构的影响。

投资方退出机制需与企业发展阶段匹配。HR应关注投资人退出对员工心态的影响,某教育机构在C轮融资时提前向核心团队说明7年退出周期,配合股权激励升级计划,平稳度过投资人股权减持带来的团队波动,展现了人力资源管理在资本变局中的稳定器作用。

股权成熟与动态调整

推行股权成熟制度规避中途退出风险。HR需将成熟条件与劳动合同管理结合,如设定“服务满1年兑现25%,后续按月兑现”的标准条款,杭州某人工智能公司通过此制度,使早期员工股权兑现率与项目完成度挂钩,既保障股权价值又强化责任意识。建立股权成熟度台账,是HR人力资本数据化管理的重要组成部分。

定期审视股权架构适配性是持续管理的重点。当企业从初创期进入成长期,HR应每隔1-2年牵头评估目前股权结构是否匹配战略需求,武汉某连锁餐饮企业在门店突破100家时,通过HR主导的股权诊断,及时将区域经理纳入激励体系,完成从“创始人集权”到“核心团队共治”的转型。

法律合规与风险防控

股权操作全过程需嵌入法务审查节点。HR在拟定股权协议时,应确保条文符合《公司法》《劳动合同法》交叉规范,成都某科技公司曾因期权协议未明确税务责任,导致技术总监行权时产生12万元税款纠纷,后由HR联合法务重新修订协议模板。建立“股权事项法务预审清单”,可有效降低合规风险。

与股权的关联性管理不可忽视。对于技术驱动型企业,HR需在劳动合同中明确职务发明与股权的关联条款,深圳某公司通过“专利贡献度折算股权”机制,既保护公司,又让研发人员共享技术增值收益,为高科技企业HR提供了权益平衡范本。

在人力资本主导的商业时代,股权架构已超越财务范畴,成为HR塑造组织能力的战略工具。作为企业人力资源管理者,您认为怎样的股权设计能更好平衡短期激励与长期发展?欢迎分享实践经验,点赞收藏本文获取股权架构设计工具包。